紆余曲折あって俺流の仏教に帰依し、またそこから編み出した個人憲法を貫くため、兵法を磨くことにした。

このブログを始めたのは、記事を書き綴ることで自分の仏性と兵法を伸ばせると思ったからだ。

この記事はそこに行き着くまでの俺の思想遍歴をまとめた、俺の俺による俺のための記事だ。

かなりスパイシーな内容なので注意。

なお俺の仏教は仏教の中でも臨済宗という宗派に位置すると勝手に考えているが、

だいぶ曲解されており、既存の臨済宗諸派とは一切関係がないため、そこだけあらかじめ断っておく。

「死んだら仏」ーー<浄土宗><浄土真宗>

臨済宗の前に浄土宗と浄土真宗の話をしなければならない。

俺的臨済宗はある意味この浄土系仏教の対局にあるからだ。

よく死んだ者は「仏さま」と呼ばれ尊ばれる。

死んだら阿弥陀如来の本願で浄土にいけるという、浄土系思想の影響だ。

如来とは一言でいえば釈迦の例え話に出てくる、釈迦より先に悟りを開いた先輩のことで

この阿弥陀如来は自分が悟る寸前、自分以外のみんなが悟らない限り自分も悟らないと誓った。

つまりほかのみんなの仕事が終わらない限り、自分も仕事をし続けるという上司である。

上司が残る限り、その次に帰りたい人もまぁ残業するものだろう。

彼らが帰ることができるのは最後の一人の仕事が終わる時である。

日本で一番多いのはこの浄土系だが、その理由もなんとなくうなづけるだろう。

戦国時代に信長をはじめとする大名に反抗したことで有名な一向宗なんかもこの浄土系だ。

彼らは一揆やらで殺されまくったがひるむことはなかった。

それは死んでも阿弥陀如来がいる浄土にいけるからで、その浄土で阿弥陀如来と一緒になって

現実で生きている家族やら恋人やらを待ち、そして会うことができるからだ。

死んだら阿弥陀如来のいる浄土にいく=阿弥陀如来の意思を受け入れる、信じる

そのためには儀式が必要だ。

「南無阿弥陀仏」

阿弥陀仏に帰依するの意。

これを実際に口から発言する。これが重要で、心で思うだけでは駄目だそうな。

これを大量の仏典から導きだしたのが法然だ。彼は鎌倉仏教の1つ、浄土宗の開祖になった。

彼の弟子が親鸞で、彼は法然の教えを継ぎ、いつの間にかそれは浄土真宗と呼ばれるようになった。

うっすら歴史のテストで暗記した記憶がある人もいるだろう。

この2つがいわゆる浄土系で、かつ念仏仏教と呼ばれる。

念仏を唱えれば浄土にいける。(念仏唱えれば)死んだら仏。これが浄土系仏教だ。

悟ってないんだから仏じゃないやんと思うかもしれないが、阿弥陀如来自体、厳密には菩薩(悟る前段階)で仏ではない。

超常的な存在ということで如来も菩薩もひとくくりになり、いつの間にかすべて仏というようになったのだろう。

昔は死が当たり前すぎたので、戦やら飢饉やら病気やらで死人が出るたび、人は自分もいずれこう無益に死んでいくんじゃないかと思う機会が多かった。

浄土系が興る鎌倉以前は真言・天台の二大密教が日本の仏教だった。

この密教系は修行すれば悟りにたどり着けると考える。

逆にいえば修行しないと悟れない。

寺で修行し放題の職業僧侶にしかそれば無理で、戦やら農作業やら商売やらで忙しい一般人にはとても難しい。

そんな中「南無阿弥陀仏」と唱えさえすればいいという念仏仏教は大いに流行った。

時がたった今でも日本人の精神意識に浄土思想の意識は組み込まれていて、

穿った見方をすれば、自己犠牲を尊ぶ風潮の根幹であり、ブラック企業だの靖国で会おうだのに繋がっているといえなくもない。

上記はともかく異世界もの作品の流行には確実に影響があると思っている。死んだら誰かが己を待っているのだ。

長くなったが以上が浄土系仏教である。

俺的臨済宗はこの対にある。

地上は浄土なりえるか

もし一朶の白い雲が輝いているとすれば

それのみを見つめて

坂を上っていくであろう by司馬遼太郎

俺は浄土系を嫌っている訳ではない。

むしろ鈴木大拙の「日本的霊性」なんかの影響でだいぶ親近感がある。なかったらこんなに書かない。

嫌っているわけではないが、しかしこれは俺が求めているものと違うのだ。

俺は浄土を信じて現実を割り切れるほど大人ではないし、異世界アニメに乗れるほど

現実と幻想を器用に分けて考えることもできない。

俺は現実でなにかをしたい。見出したなにかの一本道に殉じ生涯を全うしたかった。

死んでから仏になれたのでは意味がないのだ。

現実で阿弥陀如来の如き同志と会い、険しく困難ながらも、それでいて充実した、自分自身の踏んだ大地を浄土としたかった。

例えるなら、

・乱世に生を受け、義兄弟の誓いを交わし、衰退しゆく王朝を救うべく立ち上がりつつも、その誓いがために滅んだ劉備。

・貴族社会の末端に生まれ堕ち、見下されながらも手練手管で人臣を極め、頂点に上りそして自分同様降された平清盛。

・英雄の間に挟まれる凡人ながら、秘めたる思いを胸に抱き続け、最後には天下を取り、英雄を生まない国を作った徳川家康。

・少数派として生まれつつ、ながらも宗主国の夢を復古させ、がために自らも一時は信じた思想を捻じ曲げたスターリン。

・自分の周囲こそ救える家柄と才覚と宿しつつも、自らそれを捨てて大多数の救済に賭け、周囲にいるものすら救えなったゲバラ。

後から客観的に自分を見て、「やるだけやった」といえさえすれる人生であればよかった。

英雄でも悪人でも官軍でも賊軍でも

右翼でも左翼でも軍人でも革命家でも

好臣でも売国でも攘夷でも開国でも

とにかくなんでもよかったのである。

なんなら、彼らのような傑物でなくても、その傑物やらに生涯を賭けた名もなき人でも十分よかった。

付け加えるなら、

・王朝復興の言葉を信じ、新たに築かれた国に未来を見るも、陪臣たった一人がための復讐劇に付き合わされ死んだ一軍閥兵士。

・新時代に生まれ落ち、与えられるがままに任をこなすも、親の死後すべてが無に帰し挙句負債の全てをに押し付けられた一貴族。

・主君に付き従うことのみを胸に誓い、果てに主の悲願を成し遂げるも、事が終われば用済みとばかり片隅へ封じられる一陪臣。

・同じ釜の飯を食った者同士、と懐古主義に染まり、一方時代と共に自らの機関化を済ませていた同志に粛清される一革命家。

・所詮はよそ者である異邦人の、自分ひとりで為した訳でもない武勇伝に自らを同一視し、青春どころか命をふいにした一学生。

このような役回りすら、ない。少なくとも俺の周りにはない。

俺は待った。待つ間、やることがないので本を読んで思想をこねくり回していた。

メトロノームのように右、左、極右、極左、右、左、と揺れ動いた。

これ自体は悪くないことだと思う。

還暦になって大学生みたいなことを吐く残念な歳の取り方はしたくない。

我ながら受け身すぎる。

しかし、土台自らとりにいくようなものではないのだ。

こういった、いわば道とは人為の預かり知らぬ天命に左右されるべきもので、みずから探すものではないだろう。

それは戦前、小作人の息子にせっかくの資本主義社会なのだから成り上がれというものだ。

彼が成り上がるには主に3ルートあるだろう

・徴兵先で人生を左右するような友人、先輩、上官いずれかと出会う

・地元の名士に気に入れられ嫁を貰う

・村に流れ込んだ主義者のお兄ちゃんと意気投合。親も仕事を放りだして革命家ルート。

このくらいではないだろうか。尋常小学校で才覚を発揮し、親がそれに気が付き投資するというものもあるが、

現代のその階級にあたる俺からすれば、文化的にそうなる可能性はごく薄い。

学校などみんなが行っているから行ってるだけ。学校のプールの授業は授業をこなすために行うのであって、

水泳選手になるためではない。

そうではない「意識」を持った子供はいる。しかしそれは医者や教師の息子が親からこっそり伝えられる門外不出のものだ。

都会のように競争文化が学校に持ち込まれるほど田舎は洗練されていない。

現代でさえそうなのだから戦前などもっとそうだろう。

浄土宗において、その信徒はみずから修行はせず、阿弥陀如来の本願によって成仏を得る。

真言・天台の自ら修行し悟りを得る自力に対し、それは他力本願と呼ばれる。

浄土系のそれとは異なるが、俺は他力本願だった。

ここでふと考えた。俺は何に主体性を預けているのか。

いままで天命の一言で片づけていたが、ここで俺は初めてメトロノームの中心に目を移してみた。

そして気づいた。右翼にしろ左翼にしろ、英雄にしろ悪人にしろ、

よくよく考えればこれらすべて「国」ありきなのである。

ここまではぼんやりながらも感じていた。

問題は現代に国はないということである。

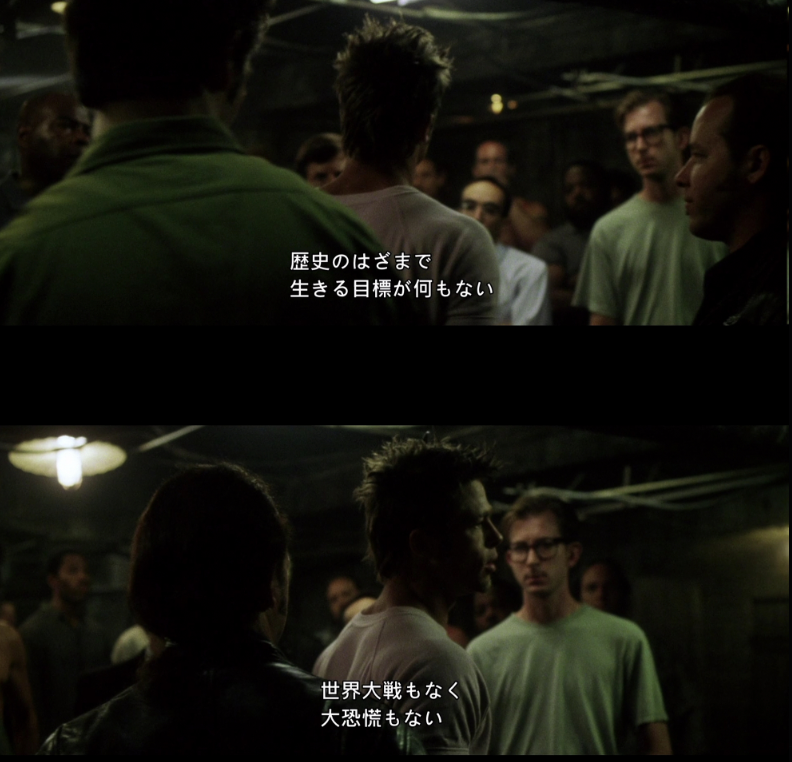

国家のない現代

「歴史は終わった」というタイトルがアメリカだかで1990年代に出たそうだ。

令和生まれはどう感じているのか知らないが、平成生まれの俺としては実感のある言葉だった。

イラク戦争やらアフガン戦争やらはあれど、それはテレビの向こう側の世界の話で俺には関係のない話だ。

前述のとおり俺は「左」の時もあり「右」の時もあった(頭の中だけ。実際の行動には一切移していない)。

「右」の時の俺はとかく判官贔屓だった。一時は真剣に公安系へ進もうと考えた(結局ことなきに終わった)。

「左」の時は逆に官側への憎しみありきだった。成田闘争に関する一連の研究で民主主義へ疑問を持った。

右の時頼りないと思っていた機動隊が一転、恐ろしい存在になった。

現代の日本で右、左といってもナンセンスなのは、現代の日本に国家はないからだ。

正確にいえばイデオロギーというものがないためだ。

右、左とは個人の意思で決まるわけではなく、職業で決まる。

まぁこれまでの時代で一個人が自分のスタンスを決められるときなんて、実際は学生運動の時代位のものだろう。

その学生運動の時代とは第二次世界大戦の「国家」が最大限発揮された時期の反動からきたもので、

父親世代への反撥という青臭い要素もあれど、アンチテーゼとして「国家」はしっかり確立していた。

今はテーゼとしてもアンチテーゼとしての国家もない。

あるのは職業上生じるセクトでしかない。

だから個人の意思など後から補填するものでしかない。順番が逆なのだ。

右翼だから資本家になるのではなく、資本家だから右翼になる

左翼だから労働者ではなく、社畜だから左翼になる。

本来左翼にならなければならない貧乏人がネトウヨになって自分の首を絞めるパターンもあるが、

これはヤケ酒をかっくらっているのと同じようなものなので除外する。

少なくとも昭和後期は逆のパターンの人が少なくとも今よりはいた。

大物としては資本家ながらも学生活動家に資金を送るやつもいたし、

庶民は職人のような今では右翼になりがちな階層も左翼的政府への不信があった。筋金が入っていた。

これはなぜか。それは彼らが二次大戦を経験したというバックボーンがあるからだ。

戦地で死ぬような思いをした人、空襲で身内や友人が死んだ人からしたら、

目の前の利害とは相反しつつも固辞しなければならないなにかがあった。

それを生む土壌が現代にはないのである。

ファンタジックでない、地に足ついた政治思想とは本来こうあるべきものだろう。

現代で右翼になっても仕方がない人というのは、身内を北の工作員に拉致された家族ぐらいものではないのか。

一方左翼になっても仕方がない人は少なくとも右翼に比べたら多いんじゃないか。

沖縄が大きい。1972年まで占領下であった沖縄の傷は本土に比べて新しく、米軍基地問題は現地住民のリアルだ。

無論、俺にそんなバックボーンはない。

ウクライナにでも行って自分から作るほど酔狂でもない。

オーウェルやヘミングウェイは自分からスペイン内戦に首を突っ込んだが、俺には無理そうだ。

彼らも彼らなりに「取材」という題目があったので、完全なる酔狂ではないかもしれないが。

では、そんな国家のない時代でなにをすればいいのか。

このまま金を稼いで飯を食って終わりか。

それで満足できるようなら初めから問題になっていない。

何にしても俺はなにかになろうとするのをやめた。

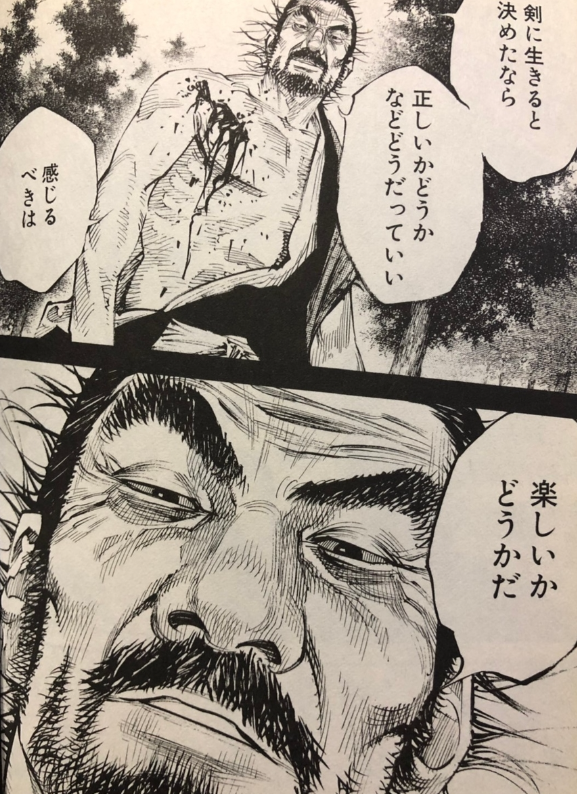

ごっこ遊びでいい

ごっこ遊びでいい。

子供がやるそれと同様、その場その場が楽しければそれでいいのだ。

何かになるのではなく、何かを演じて満足する、これだけでいいといつごろか思うようになった。

すると不思議なもので、メトロノームはいつのまにかか止まっていて、空の方を指したままになっていた。

その場その場の気分で、俺は頭の中が革命家だったり軍人であったりしたのだが、

それらは消えていって、1つ以外を遺して消えた。

人は自由になるとかえって規則正しく生きるという。

例えば仕事のあるサラリーマンは休日ぐーたらして生活リズムを狂わせたりしているが、

ホームレスは毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝る。

それと似たようなものかもしれない。

なにかになろうとすることを諦め、行為のみに焦点を当てた結果、1つのロールがポン、と足元に落ちた。

それは「武士」というロールである。

字面にすると自分でも笑ってしまうが、「武士」以外の言葉が合わない気がする。

「侍」はなんかこう、自由の臭いがする。「七人の侍」は臭わないんだがなぜだろう。

何にしてもそれに気が付いてから俺は詫び数寄だの、禅だの、兵法だのにのめりこむようになった。

単純に歳をとって老けただけなのかもしれない。

老人になると時代劇を好むようになるものだ。だいたい、俺は小学生の時から友達に年寄りくさいといわれてきた。

クラスの「長生きしそうな人ランキング」なるものでは堂々1位を獲得した。

田舎の三世帯家族で育ち、両親は共働きなので、幼稚園から帰ってはジジババとこたつに入りながら時代劇を見ていた。

祖父は1930年代生まれのバリバリ軍国世代。滅多にしゃべらず、殴られこそしなかったものの触れれば雷が落ちる九州・東北の家庭などにありがちな絶対者で、俺にとっては天皇も同義だった。ある時無理やり書道教室にぶち込まれ泣いたりもしたが、素朴な武士がそうであるよう幼い俺は彼を敬愛していた。

こうして思い返せば布石は多分にあった。余計なものを捨てた結果子供時代のルーツにもどったのかもしれない。

なににしても、それ以降俺は幕末ものや極左系、現実の政治、そのほか西洋もの全般にはさっぱり興味がいかなくなった。

日常でロールを演じているかというと、以下のようなものだ。

・部屋から余計なものが消えた

・こまめに掃除するようになった

・筋トレを始めた

・朝5時起きになった

・玄米食になった

・外食をしたり総菜を買わなくなった

・一人酒をやめた

・全体的に質素になった

袴を履いたり刀を持ったりなどはしない。

そういう「いかにも」かつ「わざとらしい」ものは、俺の考える現代の武士像の正反対にある。

博物館に飾ってある日本刀など何がいいのかさっぱりわからない。

なんにせよひたすら健康的になった。

武士の生活とはこんなものだろうという想像と、後述する臨済宗の影響でこうなった。

後から話すが、俺が美的感覚の根幹である千利休自身臨済宗の名誉居士なのだ。

また鎌倉、室町時代を通して武士の多くが臨済宗に帰依していた。

密教が僧侶限定の仏教、浄土系が庶民の仏教だとしたら、臨済宗は武士の仏教といえる。

武士ロールプレイを始めたのと臨済宗に興味を持ったのは同時期なので、

どちらが先かはわからない。

次の頁で臨済宗、その次に柳生新陰流、最後にこれらの内容をまとめた個人憲法をつくっていく。