前三回で自分の背景、臨済宗、柳生新陰流とやってきた。

-

-

俺の思想遍歴①ーーこれまでの俺

2024/9/7

紆余曲折あって俺流の仏教に帰依し、またそこから編み出した個人憲法を貫くため、兵法を磨くことにした。

このブログを始めたのは、記事を書き綴ることで自分の仏性と兵法を伸ばせると思ったからだ。

この記事はそこに行き着くまでの俺の思想遍歴をまとめた、俺の俺による俺のための記事だ。

かなりスパイシーな内容なので注意。

-

-

俺の思想遍歴②ーー臨済宗

2024/9/7

死んだものではなく、生きているものが仏<臨済宗> 臨済宗はいわゆる禅宗の一つだ。開祖は中国が唐代の僧、臨済義玄(りんざい ぎげん)。彼の教えを鎌倉時代に日本の僧侶、栄西が母国へ持ち帰った。 日本の禅宗はこの臨済宗と曹洞宗の2つがある。臨済宗が唐人の臨済を開祖にするのに対し、曹洞宗は日本の僧侶道元を開祖とする。ちなみに道元は栄西の後輩にあたり、栄西同

-

-

俺の思想遍歴③ーー柳生新陰流

2024/9/7

鈴木大拙の著書「禅と日本文化」にて、多くの武士は禅を嗜んでいたと説かれている。

有名どころは武田信玄、上杉謙信など。

謙信はともかく、信玄は芯から帰依していたかどうかはわからない。

当時の宗教は権力集団でもあったので、ちょうど今日の政治家が新興宗教と結びついて固定票を得るのと同様、

互いに世俗的理由から近づくことはままあった。

今回はその締めくくりとして、いままでやってきた内容を基に個人憲法を発布する。

以後はその憲法の内容を常に念頭に置いて生活する。

仕事なり映画を見るなり本を読むなりゲームをするなりすべててだ。

絶対すぐ改正される。俺人民共和国の臣民は俺一人だからザルもいいとこだ。

個人憲法とは

個人憲法、英語ではミッションステートメントという。

その名の通り個人の憲法で、国の憲法がその国家で制定されるあらゆる法律の大元となるように、

自己の価値観や信念、人生における目標や優先順位を明文化した個人の指針だ。

そもそもの考え自体は大昔からあったが、自己啓発本の王ともいえる『7つの習慣』で紹介されて広く知られるようになった。

『7つの習慣』は人生をより効果的かつ充実させるための原則を紹介していて、その中で個人憲法の作成を推奨している。

著者は個人が自らの「中心」を明確にして、それに基づいて行動をとることで自分の価値観に忠実な人生を送ることができるといっている。

個人憲法は単なる目標リストや逐次的な改善計画ではなく、人生全体を通じて変わらない核心的な価値観を反映したものだ。

これを作成することで、人生の長いスパンで自分の価値観を練磨していくことができる。

「7つの習慣」は数年前に一度読んでいて、しばらく影響を受けていたんだが結局霧散してしまった。

それからだいぶ月日が経ってこれまでの記事の通りだいぶ物事の考えが改まった。

今こそ改めてやるべきだろう。

戒律 = 個人憲法

仏教は宗教だ。宗教には教義・戒律がつきものだ。

それってつまり個人憲法じゃないか。

宗教の戒律は良くも悪くも長年受け継がれてきただけあって、

人間としての生き方を示す普遍的な原則であふれている。

これを個人憲法の根本に据えることで、単なる努力目標に終わることなく、より深い意味を持つ指針として機能する。

結局自己啓発本とは宗教の一番ファッションな部分を切り取ったようなものだ。

禅の宗教的部分を削り取ってマインドフルネスが生まれたのと同じ。

原著の具体例

「7つの習慣」で個人憲法は一番根っこの部分にくる。

本来ここには宗教のそれ(少なくとも参考にしたもの)を据えなければならないのだが、

ここが現実的な薄っぺらいその場の価値観で決めてしまったことがそもそもの失敗だった。

多分「7つの習慣」の読者の大多数がここでつまづいて失敗しているんじゃないだろうか。

こういっては悪いが、原著で挙げている例ですら次の日には忘れていそうな内容である。

友人のロルフ・カーは彼の信条を次のように表している。

・まず家庭で成功しよう

・神の助けを求め、それにふさわしい生活をしよう

・どんなことがあっても正直に生きよう

・貢献してくれた人たちを忘れず、感謝しよう

・判断を下す前に両者言い分を聴こう

・助言は素直に受け入れよう

・陰口を言わず、その場にいない人を弁護しよう

・誠意を持ちながら、強い決断力を持とう

・毎年、新しい才能をひとつずつ身に付けよう

・明日の仕事は今日計画しよう

・待ち時間を活用しよう

(以下略)

これで半分ほど。以下同じような内容が続いている。

このロルフ・カー氏は記憶力が凄まじくいいらしい。

俺が同じことをやったらメモリの無駄遣いで日常生活すらままならなくなるだろう。

原著ではもう一人の例が挙がっている。

また、家庭と仕事の両立を心がけていた女性は、自分のミッションを次の言葉で表現している。

・仕事と家庭をうまく両立するように努める。どちらも私にとって大切なことだから。

・わが家を、私や家族、そして友達やお客様の皆が、喜び寛いで、穏やかな幸福を見出す場所にする。

暮らしやすく、清潔で秩序のある環境をつくるように努力する。何を食べるか、何を読むか、

何を見るか、何をするかに知恵を働かそう。子供たちには、愛すること、学ぶこと、笑うこと、

働くこと、自分の才能を伸ばすことを、特に教えたい。・民主主義の社会の権利、自由、責任を大切にする。市民として社会の直面している

・課題をよく理解し、政治のプロセスに参加し、自分の一票を有効に使おう。

・率先力を発揮して、人生の目標に向かって進もう。周りの環境に左右されるのではなく、

状況や機会に対して自分から行動を起こす。・悪い悪習から身を遠ざける。自分の可能性、能力、選択肢を広げる習慣を身につける。

・お金は私をしばるものではなく、私が治めるもので、堅実に経済的な充実を求める。

・欲求を、自分のニーズと持っている手段に従わせる。住宅や自動車の長期的なローン以外は、

借金をしないようにする。収入以上のお金は使わず、収入の一部を定期的に貯金や投資にまわす。・自分の持っているお金や才能を使い、また奉仕を通して、社会に貢献する。

重い・・・。

いや、これまで政治信条すらブレブレだった俺に他人のそれを批判する資格はないだろうが、

これら個人憲法の例は反面教師として役に立たせてもらおう。

法三章

最適な量を考えた結果、3行で十分という結論に至った(つーかこれが限界)

ネタにされがちだが3行に収めるというという思考は重要だ。

仕事の報連相から某掲示板での情報共有はもちろん、古くは前漢の法三章※に至るまで、

3という数字は脳にやさしい数字なのだ。

俺もこの古くからの習わしに従い、三章の法を以て自分を規律することとする。

※ 前漢の劉邦が秦時代のクソ長い法律を廃して制定した「殺すな」「乱暴するな」「盗むな」計3章の法。

当初は大ウケだったが時の経過とともに微増を重ね、最終的には秦時代と遜色ない量になった模様

発布

これまで俺は知ってか知らずか国家を信奉し、国家が形作る歴史への干渉度合によって、その人の価値が決まると思っていた。

然るに英雄悪党問わず自己と同一化し、来るはずもない天命を待って幾数年、天祐来たらず立身及ばず、その責任を自分の無能のせいにして病んだ。

しかし考えるに、そもそも国家など現代にはあってないようなもので、それを中心に物事を考えていたこと自体が間違いだったことに気づく。

一個の人間に立ち返り、これまでの道程を見つめなおした結果、年寄り臭いと称された自分が残った。

年寄りでいいと開き直った結果、乱読は治まって系統だった読書ができるようになり、知識は積み重なった。

この普請中の背骨を支える柱として、「臨済録」を元とした個人的臨済宗、「兵法家伝書」を元とした個人的柳生新陰流を据え、

この二本柱を根幹とする個人憲法をここに発布し、新しい自分を建設する指針とする。

1条

俺=人=仏

2条

この世の全ては兵法

3条

富貴である

おわり。

じゃあ俺、ギャラもらって帰っから・・・。

二次会

第1条 俺=人=仏

最初は「人=仏」にしようかと思ったけどそれだと自分の要素が薄れすぎ、

なんだか無抵抗主義者みたいな印象になるのでこうした。

一見ごちゃついているようだけど「人」の字が合掌に見えて中々いいんじゃないかと自画自賛している。

元ネタは臨済録から。

「諸君、ほかならぬ君自身が現にいま見たり聞いたりしているはたらきが、そのまま祖仏なのだ」

これだけだと実存主義みたいだが、後の臨済宗の大家は「人=仏」の解釈をしているから「俺=人=仏」と書いても問題ないだろう。

画像の本を書いた朝比奈宗源という禅師は戦中から戦後にかけて円覚寺(元寇の後に北条時宗が建てた寺。現存)の管長をしていた人。

まだこの本自体は読んでないが朝比奈禅師wikipediaに日本会議の前身作ったとか書かれてるぞ信頼して大丈夫なのかこの人・・・。

まぁ俺はどこの寺に寄り付くつもりもないからいいんだけどね。

本は実際に読んだら感想を書くかもしれない。

で実生活でどう「俺=人=仏」を発揮するかというと、

- 人を殺さない(当たり前)

- 人に殺されない(案外忘れがち)

- 健康第一

- 食い物大事

- 自他ともに命と健康以外は軽視でいい。

- 集団を信用しない

になるだろうか。

この体は仏だ。仏は大事だ。この部分に理由は設けない。

理由を設けたらたちまち国家が顔を出す。

体が大事だという理由から「健康第一」「食い物大事」が来る。

俺的臨済宗では「仏=すべての生きとし生けるもの」ではない。

仏は人に限定している。だから俺的臨済宗だ。臨済宗本家が動物も仏扱いしているかどうかはまだ調べてないのでわからない。

どちらにせよここは早々変えるつもりはない。

動物の殺生に関してはそれが俺含めた人の健康目的ならよしとする。

だから狩猟はOKだ。

それで肉がとれれば、もし飢饉が起きた時人と食い物の奪い合いをする機会が極小ではあれど減るだろう。

無論その肉が新たな争いの火種になる確率はないでもないが、肉がない状態よりはマシな世界になるのではないか。

人と争わないことは仏の意思だと解釈している。

逆に食いもしないのに動物を殺すことは、それ即ち将来の食料を無駄にすること、つまり人同士の争いを招く事なのでやらない。

ならゴ〇ブリはどうするか。

基本に立ち返ろう。「俺=人=仏」だ。数匹不可抗力で殺したところでこの原則は揺るがないだろう。

それぞれの法は密接に絡み合っているので、「集団を信用しない」は2条に回す。

また「自他ともに命と健康以外は軽視でいい」となると金はどうなるかだか、それについては3条に回す。

第2条 この世の全ては兵法

正確にいえば「(仏以外)この世の全ては兵法」である。

語感が悪いので略した。後々悪用されないか心配なところである。

まぁ悪用しようにも1条に「俺=人=仏」があるからそっちの憲法違反になるから大丈夫ではある。

元ネタは兵法家伝書から。

また、友人と交際し、始めから終わりまで変わらないのも、

状況を見極めて行動することによるものであり、これは兵法の精神に他ならない。一座の人々との交際も、状況を見極める心が大切であり、これもすべて兵法である。

状況を見極めなければ、いてはならない場に長く留まり、理由のない罪を被り、

人の意図を理解せずに話をし、口論を引き起こして、身を滅ぼすことになる。すべては、状況を見極めるかどうかにかかっている。

座敷に様々な道具を配置する際も、その場所ごとに最も適した形で用いることは、

座敷の状況を見極めることであり、これもまた兵法の精神に他ならない。事柄は異なるが、根っこの理屈はは一つのものであるから、これは天下のことに当てはめても間違いはない

(中略)

兵法とは人を殺すことだけだと思うのは間違いである。

人を殺すのではなく、悪を滅ぼすのである。

一人の悪を滅ぼして、万人を生かすための策略である。

特に最後の部分の「悪を滅ぼす」だが、この「悪」とは人によって違うところだろう。

人の親にとっては子に害をなすのが悪だろうし、俺にとっては仏に害をなすのが「一応」悪だ。

「一応」とつけたのは、ここでいう「悪」とは滅ぼすべき対象という意味でいったのであって、

絶対的な悪があると言っているわけではないからだ。

臨済は「臨済録」にて

「わしの見地からすれば、すべてのものに嫌うべきものはない。君たちが、もし(凡を嫌って)聖なるものを愛したとしても、

聖とは聖という名にすぎない。(中略)君たちの一念の、差別の世界を超えた光こそが、一切処にあって普堅である」

といっている。

だからあれが悪だこれが善との分別はつけない。

第一そのような分別は国家をはじめとする集団が決めるものだ。

無人島に一人取り残されたら、目の前に広がっているのは各生物の生存をかけた兵法の合戦場であって、

そこに善悪はない。

そして集団は、それ自体が兵法なのだ。

兵法は仏ではない。

その辺の虫も植物も月も風もすべて兵法である。

そしてそれを兵法だと認識する「俺=人=仏」がいる。

この世は仏と兵法でできている。

こう考えると楽しいし、学ぶ意欲も湧いてくるものだ。

国家にとっては一円にもならぬ不動産で、持ち主からみれば景観を損なうだけの雑木も、

土に根を張り風に耐え、毒素を巻いて毛虫に抗う一つの兵法である。

第3条 富貴である

さて金である。

健康にしろ兵法にしろこいつが必ず関わってくる。それについての向き合い方をここではいっている。

まず金はあった方がいい。

なぜなら金とは体の延長だからだ。冒険のための路銀ではない。

病気になれば医者にかかる必要があるし、よい食べ物がないと健康を維持できない。

兵法のためにも金は必要だ。極端な話殺人鬼に金を渡して見逃してもらうことがそうだ。

関連して国家に金を渡して徴兵を免れるというのもある。

金を得るために健康を害するという本末転倒な自体に陥らない限り、金を得ることはよいことだ。

だがここで一つの疑問が生じる。

他人もまた仏なのである。その仏から金を奪っていいのか。

結論をいうと、いい。

ただしそれによって相手が死なないという条件がつく。現代日本では大丈夫だろう。

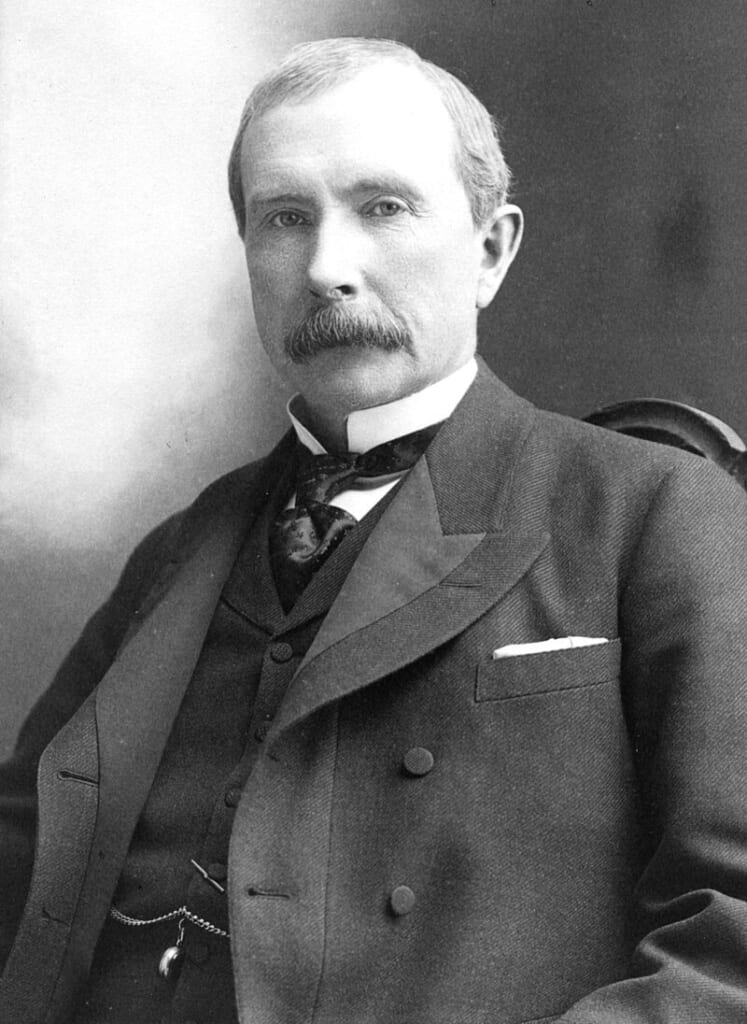

画像の人物ははジョン・ロックフェラーという男だ。

アメリカの西部開拓の時代に石油「精製」で莫大な財を築いた、いわずとしれたロックフェラー財閥の開祖である。

ここに至って西洋人かよ、しかも資本主義の勝ち組の代表格かよ笑わせんなとなるかもしれないが、

金にまつわる話をする場合はどうしても近代以降にならざるを得ず、そして近代以降の日本といえば国家抜きで語れない。

そして近代以降の日本で前2条に照らし合わせ、その条件に合致する人物は見受けられなかった。

それ以前なら千利休を挙げられるが、金という生臭いリアルな話をする上では時代が離れすぎている。

渋沢栄一を挙げる必要があるかもしれないが、彼はやはり国家の人になるだろう。

論語と算盤は読んだがその辺の経営者がテストステロン任せに書いた自己啓発本との違いがわからなかった。

ではロックフェラーについてだ。フルネームはジョン・デイヴィソン・ロックフェラー・シニアで1839年から1937まで生きた。

肩書はアメリカの実業家、慈善家、石油王。資産は最盛期9臆ドルに上った。

なぜこんな勝ち組の例にすら上がらない雲の上の勝ち組を挙げるかといえば、彼はこんな成功者でありながら、

熱心なプロテスタントで、石油事業に手を出す前の貧乏時代から給料の10分の1を寄付に回すような人だからだ。

彼は巨万の富を得た後、その財物を以て大学や慈善団体の建設、医療への投資を行った。

無論100%の信仰心からこんなことをした訳ではないだろう。

こうした慈善事業に得た金を使うことで、世間に自己の正統性を示すという打算もあったに違いない。

つまりは兵法だ。

日本では渋沢栄一がいるじゃないかと話があるかもしれないが、それは自分の企業内保育の枠でしかなかった。

ほか兵法という観点では、ロックフェラーは石油事業を起こしたが、それは自分から石油を掘るというものではない。

ほかの人が掘った石油を精製するという内容だった。

新陰流の記事で取り上げたが、これは「場所を取られたら取らせておけばいい」にあたる。

みなが躍起になって石油を掘りあてようとツルハシを上げ下げしている中、彼は一歩引いて考え、石油の掘削からは早々に手を引いて、その精製に注力した。

このように兵法の観点からいっても彼は申し分ない。

まるで彼には自分以外に依るところがない。もう一度画像の彼の顔を見てほしい。何も信用していない人の目だ。

富貴は清貧の進化系

仏教、特に禅では清貧を尊ぶ。

清貧はいいものだと思う。「清貧である」でもいいと思った。

だがよくよく考えてみるに、

「清貧です」と実際にいう人は「清貧」だろうか。

違う。

そこには「俺は貧乏だけど満足できているからいいです」という

妙な僻みがある。自称するものではないだろう。

むしろどんな極貧の身であっても「俺は富貴です」といえるのが清貧ではないか。

だから俺が言う「富貴」はほぼ「清貧」とイコールだが、

自分から「清貧」というのは違うので、「富貴」という言葉に置きかえておく。

第一最初にもいったように金はあった方がいいし、現代で兵法を極めれば自然についてくるものだろう。

だから敢えて「清貧」と書いて無駄な縛りは設けない。

かといって金を持ってもしたりはしない。高級マンション買ったりとか成金がやりそうなやつ。

それは富貴ではなく豪奢だろう。

「富貴になる」ではなく「富貴である」のは常に満ち足りた状態であるため。

以上、

1条 俺=人=仏

2条 この世の全ては兵法

3条 富貴である

これを個人憲法とする。

冒頭でも述べたように今後はその憲法の内容を念頭に置いて生活する。

仕事なり映画を見るなり本を読むなりゲームをするなりすべててだ。

場合によっては改正する必要も出てくるだろう。