タイトル通り俺の思想遍歴の2ページ目。しかし書いた後思ったが臨済録の内容だけ気になってくる人もいるんじゃないだろうか。そういう人は後半スキップ推奨。記事を分けた方がいいかもしれない。

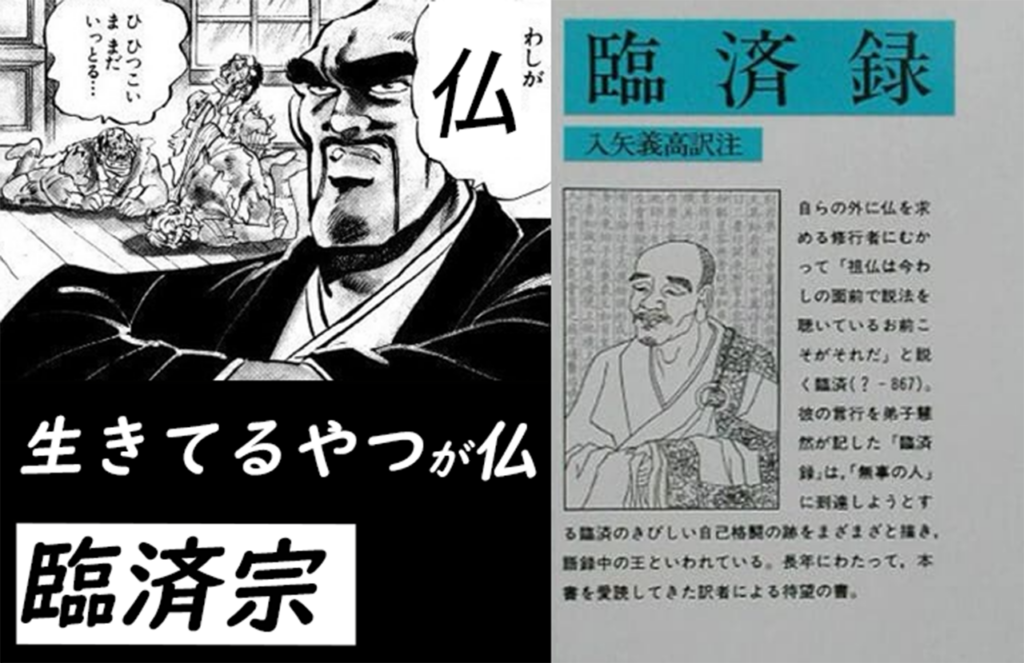

死んだものではなく、生きているものが仏<臨済宗>

臨済宗はいわゆる禅宗の一つだ。

開祖は中国が唐代の僧、臨済義玄(りんざい ぎげん)。彼の教えを鎌倉時代に日本の僧侶、栄西が母国へ持ち帰った。

日本の禅宗はこの臨済宗と曹洞宗の2つがある。

臨済宗が唐人の臨済を開祖にするのに対し、曹洞宗は日本の僧侶道元を開祖とする。ちなみに道元は栄西の後輩にあたり、

栄西同様当時宋だった中国に渡って、禅宗の教えを日本に持ち帰った。

念仏を唱えることで悟りを得る宗派を念仏宗というのと比較し、禅宗は禅を通じて悟りを得るため禅宗と呼ぶ。

とはいえ、臨済宗は禅以外にも色々やる。禅問答などがそうだ。ちなみに一休さんは臨済宗の僧侶である。

曹洞宗は禅にフォーカスを当てており、とにかく仏の体験を追体験することに重きを置く。

念仏を唱えればいいという浄土系と同様、座禅を組めばいいという曹洞宗は庶民の間で大いに流行った。

一方臨済宗は武士層に好まれた。鎌倉幕府は京の文化(既存仏教である真言・天台宗)に対抗すべく新興仏教を大いに庇護した。

特に臨済宗は執権の帰依を受けたりと厚かった。元寇時の執権、北条時宗などは自身が鎌倉円覚寺の開基となっている。

なぜ臨済宗は武士に好まれたか。

それは武士の自力救済の思想と禅の相性がよかったから、といわれる。その要素もあるのだろう。

しかし実際には禅問答を通し寺の指導者層と武士の縁が深かったからではないかと思う。

寺領、荘園についての謀も捗ったろう。穿った見方かもしれないが、俺的臨済宗は集団を無条件に信用しない。寺も例外ではない。

やがてその密談が、茶室を用いた詫び数寄へ昇華していく。茶を日本へ持ち帰ったのは栄西である。

仏教には経典がたくさんあるが、臨済宗をはじめとした禅宗は不立文字、つまりは文字に表せない価値観に重きを置く。

禅は不立文字とは禅の神髄は文字に表せないということだ。じゃあ禅宗の経典はないかというと、そうでもない。

臨済宗の場合は開祖臨済義玄の言行録を弟子がまとめた本「臨済録」があり、これが同宗の聖書といえば聖書である。

臨済録は2部構成で、前半は臨済の元を訪れた際、そのやりとりをまとめたもの。

後半は臨済の修行時代、彼と彼の師匠格である黄檗、大愚という僧とのやりとりをまとめたものである。

そのやりとりの内容が熾烈極まる。

とにかく殴る。棒で打つ。体罰なんてレベルではない。

口ごたえした訳でなく、純粋に疑問を呈しただけなのに、その弟子に暴力をぶつけるのである。

もちろん理由がある。順を追って一説ずつ取り上げる。

以下、引用はすべて岩波文庫「臨済録」入谷義高訳訳注から。

「(略)もし君たちが外に向かって求め回る心を断ち切ることができたなら、そのまま祖仏と同じである。(以下略)」

臨済は質問をぶつけてくる弟子たちを次々に棒でぶん殴った後にいう。

誰かに教えを乞うな、本を読むな、自分を信じろ。

そうすればそれ即ち仏と同じ、つまりは悟りだという。

なぜ、弟子たちを殴ったか。それは殴ることで、痛みを生じさせ、弟子たちに自分自身の存在を思い出させるためである。

それまでの仏教の常識からいえばぶっとんでいる。

悟りのための教えは必要ないというのだ。

「諸君、時のたつのは惜しい。それだのに、君たちはわき道にそれてせかせかと、それ禅だそれ仏道だと、記号や言葉を目当てにし、

仏を求め祖師を求め、(いわゆる)善知識を求めて憶測を加えようとする。間違ってはいけないぞ、諸君。君たちにはちゃんとひとり

の主人公がある。このうえ何を求めようというのだ。みずからの光を外へ照らし向けてみよ。(以下略)」

仏教のイメージといえば、ひたすら禁欲に励むというものがある。間違ってはいけないが、臨済宗は厳しい修行が課される。

ただそれは自分の煩悩を吹き消し、本来備わっている自己に立ち返るためのものだ。

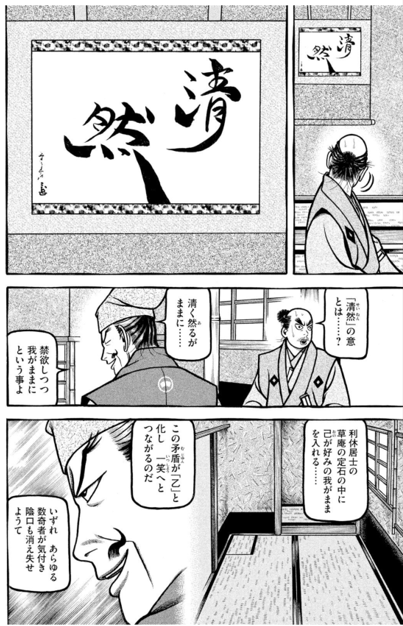

清然ということばがある。

先人の教えを学びつつも、それに縛られることなくある我がままにに取り入れる。

臨済が説く修行とはこういうことなのではないかと俺は思っている。

「諸君、偉丈夫たる者は、今こそ自らが本来無事の人であると知るはずだ。残念ながら君たちはそれを信じきれないために、外に向かっ

てせかせかと求め回り、頭を見失ってさらに頭を探すという愚をやめることができない」

頭を見失ってさらに頭を探す。まさに俺のことだ。

更に臨済は、物事に聖悪の分別をつけることを諫める。

「わしの見地からすれば、すべてのものに嫌うべきものはない。君たちが、もし(凡を嫌って)聖なるものを愛したとしても、

聖とは聖という名にすぎない。(中略)君たちの一念の、差別の世界を超えた光こそが、一切処にあって普堅である。

その後繰り返し、臨済は近頃の修行者の自身のなさを咎める。

そして、仏陀の神格化を否定する。俺はこれにひっくり返った。

「諸君、もし仏陀がそんな極致の人だというのなら、ではどうして(たったの)八十年でクシナガラ城の沙羅双樹の間で横になって死ん

だのだ。仏は今どこにいるか。明らかにわれわれの生死と違ってはいないのだ」

そして、仏陀同様神同然に崇められている如来を、単に人間である仏陀のの例え話にすぎないと看破する。

「方便のために付けた空な名」だという。

その後、彼は何もしないのが一番であると説き、最後にその集大成の言葉を放つ。

「諸君、出家者はともかく修行が肝要である。わしなども当初は戒律の研究をし、また経綸を勉学したが、後に、これらは世間の病気を治す薬か、看板の文句みたいなものだと知ったので、そこでいっぺんにその勉強を打ち切って、道を求め禅に参じた。その後、大善知識に逢って、初めて真正の悟りを得、かくて天下の和尚たちの悟りの邪正を見分け得るようになった。これは母から生まれたままで会得したのではない。体究錬磨を重ねた末に、はたと悟ったのだ。

諸君、まともな見地を得ようと思うならば、人に惑わされてはならぬ。内においても外においても、逢ったものはすぐ殺せ。仏に逢えば仏を殺し、祖師に逢えば祖師を殺し、羅漢に逢ったら羅漢を殺し、父母に逢ったら父母を殺し、親類に逢ったら親類を殺し、そうして初めて解脱することができ、なにものにも束縛されず、自在に突き抜けた生き方ができるのだ」

( ゚д゚)

……要は、殺すとは疑ってかかれということだ。

物事を鵜呑みにせず、ちゃんと自分で咀嚼した上で飲み込むか、吐き出すかを決める。

これが主体的であることだという。

俺は感動した。

仏教をずいぶん後回しにしてきたが、ここまできてよかったと思った。

そんな俺に臨済はこう告げる。

「諸君、ほかならぬ君自身が現にいま見たり聞いたりしているはたらきが、そのまま祖仏なのだ」

俺のいままの紆余曲折は、すべてここに到達するためにあったのだ。

俺の頭にあった

人の価値 = 国家、歴史への関与度合い

この図は溶解し、

人 = 仏

の図式が生まれた。

生きている人間の体そのままが仏であること。

これを「即身即仏」という。

俺が仏であいつも仏で

思い返せば俺はなんて非人道的(特に倫理的な意味はない)だったのだろう。

自分で自分を肉挽器にして、勲章をペタッと貼り付けて貰って初めて人間だと思い込んでいた。

まず国家があって、その次に人が来ると。

つまりは人間存在は相対的価値観に基づくものだとしていた。

だがそうではない。人間はみな理屈抜きに、絶対的で価値ある存在なのだ。

仏。

この語感がいい。

「人権」なんていかにも政治的摩擦の上にあるような用語よりもこちらの方がよっぽど東洋人には響くのではないだろうか。

そもそも西洋にて生まれた「人権」自体キリスト教の影響を多分に受けている。

聖書には「神は自分に似せて人間をつくった」ということがかかれている。

つまり自分は神の分身だという意識が彼らにはある。

我々東洋人から見て、西洋人の自己肯定感が高いように見えるのはこの影響があるからではないか。

そんな人権という言葉をキリスト教の要素を加味せず、言葉面だけすっぱ抜いて導入したがため、

人権という言葉を想起するたび日本人はどこかは苦い薬を飲みくだすような心地になってしまうのだろう。

一方、仏。

水のようにスッと入ってくる。

思えば学校で教科書的に人の価値を説かれ、ぼんやりと人間の定義をされたのがいけなかったのではないか。

それが右だけではなく左側にもいけた理由かもしれない。

だからといって学校に仏教を教えてほしかったなど毛頭思わないが。第一政教分離違反なのでやりたくてもやれない。

なににしても、俺の根幹部分は定まった。

どこぞの臨済宗の寺の檀家になったりはしないし、座禅会にすら行くつもりはないが。