臨済宗に続いて柳生新陰流をやっていく。

新陰流及び兵法家伝書の内容については後半になるので、そちらだけ気になる人は前半スキップ推奨。

前回同様本の内容と記事を分けた方がいいかもしれない。検討中。

何がための兵法

鈴木大拙の著書「禅と日本文化」にて、多くの武士は禅を嗜んでいたと説かれている。

有名どころは武田信玄、上杉謙信など。

謙信はともかく、信玄は芯から帰依していたかどうかはわからない。

当時の宗教は権力集団でもあったので、ちょうど今日の政治家が新興宗教と結びついて固定票を得るのと同様、

互いに世俗的理由から近づくことはままあった。

武田氏の本拠であった山梨の躑躅ケ崎館は現在神社となっており、同敷地内で隣接する博物館には信玄の像が飾ってある。

右手には軍配、左手には数珠。

まさか信玄ともあろうものが、自分の所業に心を痛めていた訳がない。

しかしプレッシャーなるものはあっただろう。それを仏心を以て抑えていたのではないか。

要は倫理ではなく、自分自身の決断を信じるため仏教を用いていた。そういう信仰のやり方もあるだろう。

仏教のための兵法

仏教には方便という言葉がある。

前に書いた釈迦の如来についての話もそうで、

実際如来なんて超常存在などいないが、衆生を救済するため敢えて彼は嘘をついたのだ。

仏法と兵法は一体だというのは、そういうことだ。

仏法だけでは駄目なのだ。

何故ならいくら仏法を尊んでもそれで変わるのは自分で自分をよくわかっている自分だけで、

他人には理解できないし、また自分にかかってくる物理的な障害を排除することはできない。

人 = 仏

であり尊ぶべきではあっても、その仏が仏を殺すのも事実。

それをむざむざ見過ごして、あるいは、自分自身が殺されて仏に帰依するものとはいえない。

なぜなら自分自身も仏であるからだ。自己犠牲などというのは、自分自身も仏であることを忘れた者のすることだ。

仮に、もし1人の仏が10人の仏を殺そうとしているなら、前者をどうにかしなければいけない。

拘束したりするのがベストなんだろうが、場合によっては殺す必要もあるだろう。

その判断をするための戦法やら心構えなどもいる。

つまりは兵法だ。仏を活かす兵法である。

無防備無抵抗であればそれに付けこもうとする輩が現れる。

それ即ち無抵抗が原因で、一人の仏を堕落させることにつながる。

だから兵法を以て、争いを未然に防ぎ、一切の仏が救われるよう、自分の周囲だけでもそうなるようにしなければならない。

生きてさえいればいい=死にさえしなければ何でもい

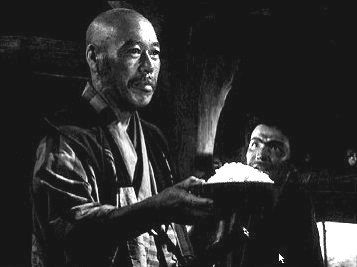

黒澤明の映画「七人の侍」に、ある種兵仏の入り混じったキャラクターが存在する。

登場する侍達のリーダー格である島田勘兵衛(演:志村喬)だ。

彼は清濁併せ持つ人物で、人質事件に出くわすや否や、人質を取って立て籠った強盗を油断させるため、自分の髷を剃り、坊主に扮する。

腹が減ったろうと握り飯を持って近付き、相手が隙を見せた瞬間襲い掛かって、見事強盗を討ち取る。

彼でなければ人質を無事救出することはできなかっただろう。

仮に人質は取り返せても強盗を討ち取ることはできず、また第二第三の人仏が弑されたかもしれない。

単なる仏教徒であれば坊主に成りすますなんてできないだろうし、隙を取れたとしても殺すには至れない。

彼のような立ち振る舞いが理想だ。

だが実際に人の生き死にに関わるケースなどまずないだろう。

では死なないのが当たり前の現代では何を判断すればいいか。

それは「仏」→「生きている人間」→「人間の命」としていったように、

具体的に考えられるラインまで同じように掘り下げていけばいい。

では「人間の命」はなにによって保たされているか。

「現在の命」は「健康」によって保たれ、「将来の命」は「金」によって維持される。

だからその二つの使いようを間違えないようにすることが肝要だろう。

逆にいえば生きてさえいればなんでもいい。

ちょっと過激に聞こえるかもしれないが、別に大した意味はなく、

自分の生存を大きく左右しない奢侈には、自分の体の延長でもある資材を浪費せず、必要最低限に済ませる。

要は質素に生きるということだ。

仏であるこの体を維持するためには、生存に不可欠な衣食住さえあればいい。

「健康」という言葉は臨済宗で生まれた(それ以前は「康建」だった)。

その一歩として俺はまず一人酒をやめた。

他人との酒を飲まないのは兵法上ちょっと不利な面が多いから他人と飲む場合はOKとした。

そんなこんなで、俺は条件に見合った既存の兵法を探した。

孫子なんかも見た。孫子の戦わず勝つという思想はとてもそれに見合ったものだったが、

仏教伝来以前に生まれたものなので、どうしても俺の頭では2つを融合することができなかった。

仏教と兵法、水と油の2つを和合した考えはないものか。

あった。それが柳生新陰流だった。

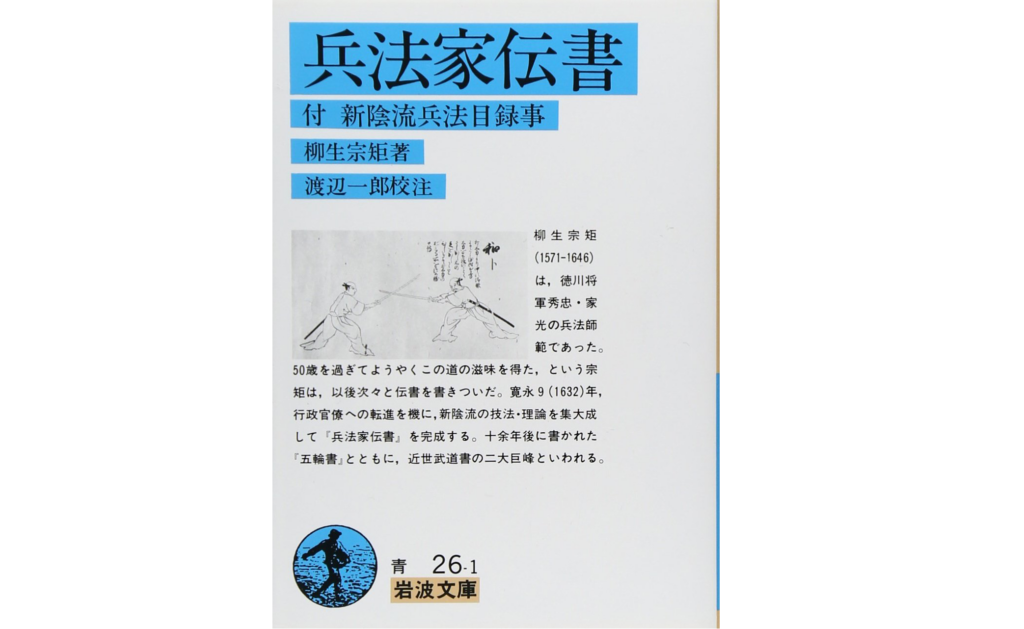

兵法家伝書

柳生新陰流は戦国末期に奈良の豪族、柳生家の石舟斎という男から始まった。

厳密には彼の師匠格にあたる上泉信綱の「新陰流」が大元となっている(その新陰流も陰流というのが元になっているが、この辺は長くなるので割愛)

この上泉信綱のエピソードがなんともいい。

ちなみにこの上泉信綱、映画の「七人の侍」で侍達のリーダー役である島田勘兵衛のモデルで、作中冒頭の彼のエピソードは実際に起きた出来事らしい。

この上泉に弟子入りした石舟斎が免許皆伝を受け、そこから様々にアレンジが加わり、やがて「柳生新陰流」と呼ばれるようになった。

石舟斎はある日徳川家康に新陰流を披露した。家康は新陰流の防御重視(後述)の剣術を気に入ったのか、彼を剣術指南役に召し抱えたいといった。

そこで石舟斎は自分は歳だからと、息子の宗矩を代わりに推薦した。宗矩はトントン拍子で出世し、家光の代では大目付という、国家公安委員長的なポジションにまで上り詰めた。

ちなみに宗矩は「柳生家」を継いだが、「柳生新陰流」の正統は受け継げなかった。

そちらは彼の甥にあたる通称柳生兵庫助に継承された。

石舟斎はこうすることで、どちらかがしくじっても「柳生」の名は絶えないようにした。逆もまた然りである。

宗矩の方の柳生を「江戸柳生」、兵庫助の方の柳生を「尾張柳生」という。

二つの大まかな違いとしては、江戸柳生が「心法の柳生」といわれるほど精神を重視するのに対し、尾張柳生は剣の技術を重視する側面がある。

俺が参考にしたのは江戸柳生の方だ。

宗矩は大目付であると同時に将軍の剣術指南役だ。

家光は剣術好きだった。だが大将が一兵卒のように敵陣に切り込まれては困る。

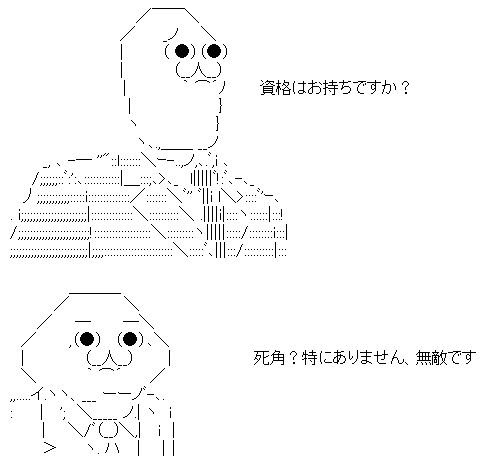

そんな家光に宗矩はこういった。

兵は不詳の器なり。天道之を悪む。止むこと獲ずして之を用いる、是れ天道也。

武力はそもそもこの世に必要ないもので、使わざるを得ない時使うぐらいで丁度いい。

これから始まるのが、宗矩がしたためた「兵法家伝書」である。

<柳生新陰流①>この世のすべては兵法

この家伝書は東洋の集大成だ。

内包している要素がとにかく広いのだ。

先ほどの「兵は不詳の~」は老子の言葉である。

これに儒学の四書五経、禅が加わる。これだけならそこまで珍しいことではない。

その真骨頂は、これら「武」を否定する思想と、「武」を両立させている点だ。

同時代の明では、政治家であり軍人でもあった王陽明が、後に「陽明学」と呼ばれる理論を構築しており、それはこれまでの理性中心主義に「行動」を付加したものであるのだが、「行動」は「行動」であって「武」には至らなかった。

大陸では最後まで水と油だった二つの存在が、日本に流れ着き和合したのだった。

では内容を見ていく。

「兵は不詳の器なり」と、しょっぱなから自分の職業をディスった後、宗矩は続ける。

天の道は物を生かす道であるのに、逆に殺すことを行うのは、確かに不吉な道具だからである。

狩りをして肉手に入れ、飢えから人を救うために作られた槍やら弓矢やらで、互いの命を奪い合っているのでは本末転倒だ。

しかしながら、やむを得ず兵器を用いて人を殺すことも、また天の道と呼ばれる。

(中略)

一人の悪に依りて万人苦しむ事あり。しかるに、一人の悪をころして万人をいかす。

しかし、100人を殺す悪人に対し、兵器を用いることは即ち百人を救うことになる。

これが天の道にかなった武の使い方、人を殺す刀が人を生かす剣になるという。

その兵をいるに兵法あり。兵法を知らなければ、人を殺そうとして、自分が殺されることになる。

悪を殺す剣はよい剣だ。しかし、いくら正しくても、その切っ先が悪人の首を衝く前に自分が逆に殺されたのでは意味がない。

だから兵法を学ぶ必要がある。

このあと宗矩は1対1での立ち合い、つまりは剣を用いた真っ向勝負を、「小なる兵法」として非難する。

「兵法家伝書」は家光に向けて書かれたものだ。彼は将軍であり、実際にサシで戦う機会はない。

この点、現代人に似ている。

この現代人たる将軍に宗矩はいう。

実際に刀は振り回さず、陣中で軍団を指揮することは「大なる兵法」である。

刀を振るうことと、軍団を指揮することは同じ。そして、刀を振るうように軍団を意のままに動かし、軍団を扱うよう繊細に刀を振るう。

これが肝要だという。禅の要素が多分にある。

後述するが、宗矩はバカボンドでも出る沢庵の友人で、彼の影響を強く受けている。

沢庵は臨済宗の僧侶だ。

続いて宗矩は、佞臣に気をつけろだとか、地方の代官に目を配れだとか、兵法書というより君主の心構えについて説く。

そしてだんだんと、カメラは治国の君がおわす天守閣から、雑多な庶民がひしめく街道へ降りてくる。

また、友人と交際し、始めから終わりまで変わらないのも、

状況を見極めて行動することによるものであり、これは兵法の精神に他ならない。

一座の人々との交際も、状況を見極める心が大切であり、これもすべて兵法である。

状況を見極めなければ、いてはならない場に長く留まり、理由のない罪を被り、

人の意図を理解せずに話をし、口論を引き起こして、身を滅ぼすことになる。

すべては、状況を見極めるかどうかにかかっている。

座敷に様々な道具を配置する際も、その場所ごとに最も適した形で用いることは、

座敷の状況を見極めることであり、これもまた兵法の精神に他ならない。

事柄は異なるが、根っこの理屈はは一つのものであるから、これは天下のことに当てはめても間違いはない

友達付き合いも、飲み会も、果ては場の空気を読むことも、兵法なのである。

兵法とは人を殺すことだけだと思うのは間違いである。

人を殺すのではなく、悪を滅ぼすのである。

一人の悪を滅ぼして、万人を生かすための策略である。

人を殺すのではなく、悪を滅ぼす。

人を憎むのではなく罪を憎む。

人は皆仏だが、仏であることを忘れ、つまりは煩悩に染まってしまう。

つまり自分の仏を殺す場合がある。そういった人が他人を殺す。

これは、その煩悩に負けた人を憎むのではなく、憐れむべきだろう。

家伝書はそこそこ分量があるが、全部を書いてたらキリがないので、三分割にして、いったんここまでは1部とする。

<柳生新陰流②>自分から動くな、相手から動かせ

1部はいわば新陰流の世界観を扱ったもので、技術的な内容はなかった。

ここからはより具体的な戦術の内容に移る。

新陰流の戦法を3行にするとこうなる。

- 観察、精神統一

- 出待ち

- カウンター

相手の出方を伺い、先手を誘って、打ってきたところを返す。

以下その精神を構成する要素一つ一つを見ていく。

先手をとらせる

「匹夫の勇」という言葉がある。「取るに足らない勇気」という意味だ。

1vs1の斬り合いに価値を見出さない柳生新陰流では、くだらない意地をかけた博打を嫌う。

昔からあった言葉だが、ニート国士無双と呼ばれた天才・韓信の言葉が有名だ。

時は古代中国、楚の項羽と漢の劉邦とが天下をかけて争っていた、いわゆる楚漢戦争期。

項羽は戦の天才で、元無職の中年でしかない劉邦は負けまくっていた。

そんな中、項羽の陣営から劉邦の元へ転職してきたのが韓信である。

色々あって韓信は劉邦の前で発言する機会を得た。

意気消沈している劉邦に対し、韓信はこんなことをいう。

「項羽の勇は匹夫の勇です。

戦の勢いや死地に赴く気概はあれど、(信頼できる)部下に仕事を任せることができない臆病者。

恐れる必要はありません」

家伝書で直接言及している訳ではないが、柳生新陰流もこうした一番槍に代表される博打まがいの勇気を評価しない。

相手の狙いも読まず、ただがむしゃらにする先手攻撃とはまさしくそんな蛮勇からなる行動である。

だから柳生新陰流はまず、防御が第一である。

懸待(攻防)一対

「懸」は攻撃で、「待」は防御。

防御第一といってもただただ受け身では駄目で、体は防御態勢であるときも心は攻撃でいろという。

そもそも戦闘するのは勝つためだ。勝つためには最終的には攻撃しなければならない。

しかしただ攻撃をしたのでは相手の思うツボで、有効打をうつためには、

相手の攻撃を誘って、それに対応するのが一番だと新陰流は考える。

つまり、「防御」は「防御のための防御」ではなく、「攻撃のための防御」である。

「防御のための防御」は、ただ頭を押さえてうずくまるようなことをいう。

痛みやら不利な状況やらから逃れたい気持ちで頭が一杯で、次につなげられない状態だ。

逆もまた然りで、「攻撃」は「攻撃のための攻撃」ではなく、「防御のための攻撃」である。

攻撃しているときは、相手を打ち倒すことだけではなく、自分のターンが終わった後の防御を忘れない。

でないとばてて相手に思わぬ逆襲を被るものだ。

「攻撃のための攻撃」は、例えるなら相手を痛めつけたいがための怒り任せの攻撃といえるだろう。

一太刀打った後は、もはや敵の自由にはさせない

先手を誘い、まんまと攻めさせ、避けるなり防御するなりで隙を生じさせたあとは打ちまくる。

ひたすら打ちまくる。

家伝書でも激しい言葉でその点に言及されている。

一太刀打った後は、もはや敵の自由にはさせない。

敵には顔も上げさせないくらい打ち込むこと。

「攻撃」は「防御のための攻撃」なのだから、相手をここで打ちのめして戦闘を終了させるのが一番の防御といえるだろう。

しかし自分のターン中に相手を戦闘不能にできるかの安牌が難しい。

心を常に冷静にし「相手を倒すための戦闘」ではなく

「自分の身を守るための戦闘」だということを意識すれば、ベストタイミングで自分の攻撃ターンを終了させることができるだろう。

敵のペースに合わせず、自分のペースへもっていく

相手を仕留めきれなかったら、今度は相手のターンだ。

「防御のための攻撃」ができていたら、ここでスムーズに防御態勢へ移行できるだろう。

そしてその「防御」は「攻撃のための防御」なのである。

戦闘はこの繰り返しだ。

スポーツでもそうかもしれないが、この一連の交代劇の中で、

自然とペースというものが生まれてくる。

柳生新陰流ではこれを「拍子」といい重視する。

まず相手から攻めさせるのだから、ペースを獲得できなければ防戦一方である。

「拍子」は能の用語だ。これは宗矩が能狂いというほど能数寄だったことから出た言葉で、

当時の能は今の吉本新喜劇のように観客のテンションが重要だった。

盛り上がっている時は男時(オドキ)、盛り下がっている時は女時(メドキ)といった(ひどい呼称だ)。

一連の攻防の中でこの「拍子」をわが物とし、最終的には勝利を手にする。

「攻撃のための防御」と「防御のための攻撃」を交互に繰り返せれば自然と獲得できるだろう。

以上のようにこちらから攻めかからず、相手の機微を観察し、反撃に転じて最終的な勝利を得るのが柳生新陰流だ。

現代で使える流派

日々の生活に剣術の知恵を取り入れようと思ったら、新陰流しか選択肢がないのではないか。

現実生活で自分から誰かを攻撃しにいくことなんて滅多にない。

皆無といっていい。災いは常に向こうからくるものだ。

厄介な上司、押し付けられる無理難題、各種義務。

自分自身の生理現象もそうだろう。

腹が減る、体調が悪い、疲れる、酒が飲みたい、広告宣伝で煽られる購買意欲、怒り。

いずれも本人が望んだものではない。

柳生新陰流からすればこういった生活のハウツーも兵法なのである。

構え方なんかも書いてないわけではないが、肝心なところは口伝、

つまりは師匠から直接聞けで済ませているため省略する。

そもそも江戸柳生で技術はそこまで重視されていない。

技術が特に重視されているのは尾張柳生である。

最後に残りの部分をまとめる。

<柳生新陰流③>煩悩を断ち、自然体でいる

新陰流は心を重視する。

心が乱れていればいい動きはできない。相手の狙いを見据えない。

防御しなければいけない局面でも、プレッシャーに耐え切れず自分から攻めかかってしまう。

「防御のための防御」「攻撃のための攻撃」をやってしまう。

この心が乱れることは煩悩ともいえる。

煩悩に振り回されていれば、ありのままを見ることができず、手前勝手に

「こうに違いない」「必ず~してくる」と、自分に都合のいい考えに陥ってしまう。

柳生新陰流は煩悩を克服し、自然体でいることを前提としている。

だからこそ常日頃から「心」を鍛える必要がある。

その方法が禅だ。

剣術の修行と禅の修行は同じである。剣と禅は一緒。「剣禅一如」である。

それでは新陰流の残りの部分を各論的にまとめていく。

人が場を取ったならば、取らせておく

個人的に一番驚いた箇所。

昔の戦はとにかく場所取りが大事だという認識があったし、実際そうだった。

しかしよくよく考えてみれば、場所取りにこだわったからこそ失敗した戦も多い。

その際たるものがガダルカナル島の戦いだろう。

取れるものは、当然とる。

いくら場所にこだわるなといっても、山崎の戦いで天王山をみすみす明け渡すこともないだろう。

重要なのは、敵に重要拠点を取られたからといって、それにこだわらないことである。

場所取りに敗れたことよりも、それによって心を乱されることが一番悪い。

会社のポスト争いなどでも、辞令が降りた後いつまでもウジウジしているより、

さっさと切り替えて次の業務に集中した方がいい。

もしくは、新ポストについた相手をじっくり観察し、将来自分がついた時のためにやるべきことを見出すのもいい。

また逆に、自分が椅子取りゲームに勝った後、その場所にこだわるのもよくないと書かれている。

これは前者に比べすぐに例が思い浮かばなかったが、満州が好例かもしれない。

慣れないことはやらない

柳生新陰流には「無刀どり」という、斬りかかってきた相手の手首を掴んで制するロマンの塊のような技がある。

しかし宗矩はそんなもの滅多に使うものではないといっている。

柳生新陰流はとにかく「こだわらない」ことを重視する。

「新しく習得した技を試したい」「俺もあいつみたいに」など意識していると足をすくわれる。

無刀どりもまた武器にこだわらず、いざという時は素手でも物事に対応できる心構えを持つことをいっている。

究極は、攻撃する意識すら持たないことだ。弓の名人は弓を射るという意識を持たず、ただ射る。

病とは心がとどまること

「場所にこだわる」ことも「技にこだわる」ことも、すべて心が一点に留まってしまっているからこそ起きる。

このことを柳生新陰流では「病」と呼ぶ。

この「病」を遠ざけることを「去病」という。

心をその状況一刻一刻に合わせ変化させるのが重要だ。

攻撃1つにしても、相手にクリーンヒットが当たったからといってそれに歓喜し続けてはいけない。

相手の様子に応じ、サッと踵を返して無心にならなければならない。残心というやつだ。

そこではしゃげば油断して相手に一本返されるだろうし、その成功体験が後々癌になりうることもある。

常に去病、去病。

そしてその去病にすらこだわってはいけないのである。

意識せず去病する。

これができる者こそ達人であり、

これが柳生新陰流である。